長々と説明してきましたオーダー頂いたリングの作り方紹介も今回で最終回(の予定)。

いよいよ仕上げに入っていきます。

前回まででキャスト上がり〜リングサイズ出し〜傷取り

と行ってきました。

今回は燻しから。

燻しに関して詳しくはこちらの記事をご覧ください。

傷取りを行ったリングを燻す

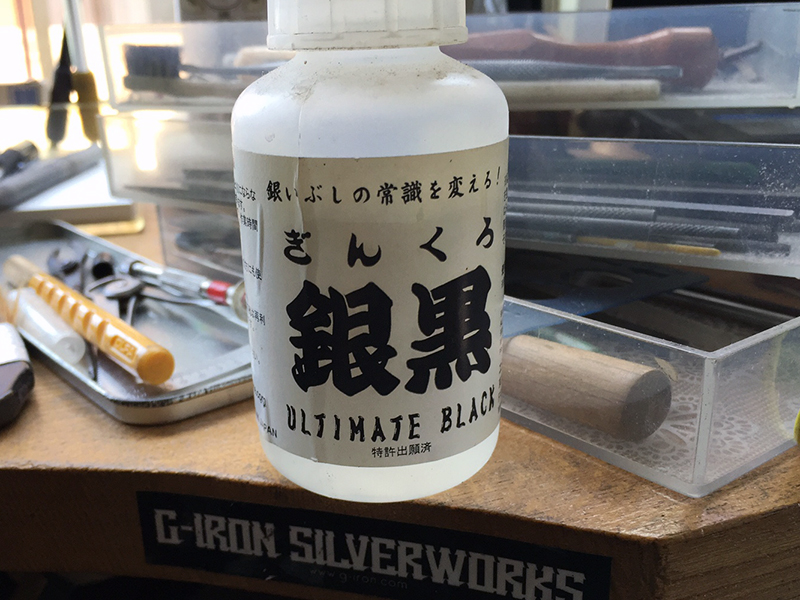

燻しの方法は以前の記事で書いた通り色々とありますが、最近はもっぱら「銀黒」を使用して燻しをかけています。

こちら↓が銀黒。筆などに付けて塗った瞬間から燻される脅威の液体です。

これを燻したい部分(とその周り)に塗っていきます。

必要に応じて重曹で磨き、また塗り重ね、と行って強い燻しの膜を作ります。

そうして燻したのがこちら↓

ほぼホラー(笑)

目の中と口、それからリング腕中(内側)に925とSILVERの刻印してあるので、そこも燻しています。

不要な燻しを剥がしつつ磨く

リューターにポイントを取り付けて磨いていきます。

こちら↓が磨き(の直前)で使用するポイント。

シリコンゴムで出来たものやセラミック製のポイント。

形状、荒さ、硬さなど色々なので、必要に応じて使い分けます。

この前の段階(傷取り)の時も同じでしたが、荒目のポイントから初めて徐々に細かい目のものに変えていき、段階を踏んで傷を細かくしていく訳です。

段階を踏みつつ紹介します。

これが荒目のシリコンポイントを当てたところ。

不要な燻しは剥がれ、上の燻し直後の画像と比べると、全体的にツヤが出ているのがわかると思います。

続いて細かめのシリコンポイントを全体に当てました。

ここまでくるとかなり光ってきていますね。

さらに段階を進め・・・

だいぶピカピカ。

ここまできたら、仕上げ磨きに入ります。

バフを使って仕上げ磨き

バッファーという(今まで出てきた工具に比べると)大型の工具で仕上げ磨きを行います。

バーッファーという回転工具に「バフ布」を取り付け、磨き粉(コンパウンド)を付けてから高速で回転させ、仕上げたいモノに押し当てて磨いていきます。

バフは他の工具以上に種類が多く、「どれが良い」と一概に言うことができません。

シルバーとゴールドでは使うコンパウンドも変わりますし、さらに真鍮やプラチナ、と考えると種類が増えていきます。

バフ布も固めでガッと傷を消せるもの、最終仕上げにさらっと使うものなど様々で、さらにコンパウンドとバフ布の組み合わせを考えると、無限に近い組み合わせが考えられます。

結局、様々な方々のアドバイスを頂きつつ、色々と試してみないとどれが自分の作りたいモノに向いているか分かりません。

ですが一つ言えることは、キズ取りや仮磨きの段階と同じで、粗めのコンパウンドから細かいものに段階を踏んで磨いていく、ということ。

一つのコンパウンドで完璧に傷を消すのはとても難しいです。

例えばですが、#1500位の粗めなコンパウンドから初めて、#4000〜#8000と徐々にキズを細かくしていきます。

これはバフ磨きの前の段階をどこまでやるか、ということにも関係してきます。

バフに入る前に丁寧にキズ取りを行っておけば、#4000〜#8000で十分でしょうし、ある程度どの部分に重点を置いて磨いていくかはその人次第なので、「これが正しい」とは言えませんが、一つだけ大事な事は、「バフに頼りすぎない」事。

バフはあくまでも最終仕上げに留め、強引にバフでキズ取りするのはお勧めできません。

キズを消す事は出来ても、面がだれたり、角が丸まってしまったり、仕上がりとしては「ビシッ」としたものではなくなってしまいます。

なので、バフに入る前にどれだけ丁寧に作業を進めておくか、が大事で、そこまでやっておくとバフは最後にサラッと当てるくらいで綺麗にキズは消えます。

つまり、「手を抜かずにすべての段階を丁寧に行う」というのが良い作品を作る上で大事なポイントかと思います。

ちなみに、リング腕中(内側)は大きなバフ布では磨けません。

リングの内側を磨く用のテーパーのついた棒状の磨き棒や、リューターに取り付ける「豆バフ」と呼ばれる小さなバフ布で磨きます。

コンパウンドを段階を踏んで使っていくのは通常のバフと変わりません。

リングの完成

そんなこんなで、最終的にバフがけをして仕上げ磨きが完了しました。

バフがけが終わった後はコンパウンドがこびりついていたり、表面に汚れが付いているので、中性洗剤で落とす、または超音波洗浄機に入れて汚れをきれいに取り除いて、本当の完成となります!

次回のブログで完成したリングを紹介しますので、お楽しみに!!

今回説明した工具や道具類は以前のブログで細かく紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください!

彫金 工具 紹介 その1

彫金 工具 紹介 その2

彫金 工具 紹介 その3

彫金 工具 紹介 その4

=====================

オーダーの流れ・注意点に関して→ ABOUT

過去のオーダー作品はこちら → WORKS

お問い合わせはこちら → CONTACT

=====================